收藏家仇浩然先生(Hallam Chow)

近期,影像上海艺术博览会有幸与业内备受赞誉的专业藏家仇浩然先生对话。多年来,仇浩然一直抱有一项宏愿:通过收藏为亚洲艺术界提供支持,让其成为更加公开的平台,不仅面向国际吸收艺术活力,同时也对外输出本土艺术。

2021年,仇浩然向香港全球性视觉文化博物馆M+捐赠了十七件作品,分别来自于會田誠、Chim↑Pom、鴻池朋子、高嶺格、刘韡等十三位亚洲艺术家及艺术家组合,充实了M+藏品系列中的亚洲当代艺术作品。在此之前,M+已经获赠由其所收藏的五位南亚及东南亚艺术家创作,包括阮初芝淳、L.N. Tallur、Sopheap Pich、Jompet Kuswidananto、Eko Nugroho,为博物馆发展南亚及东南亚藏品奠定重要基础。

仇浩然捐赠M+作品:© 會田誠(Makoto Aida),《太空屎》(Space Shit),1998。图片致谢 | 艺术家与M+

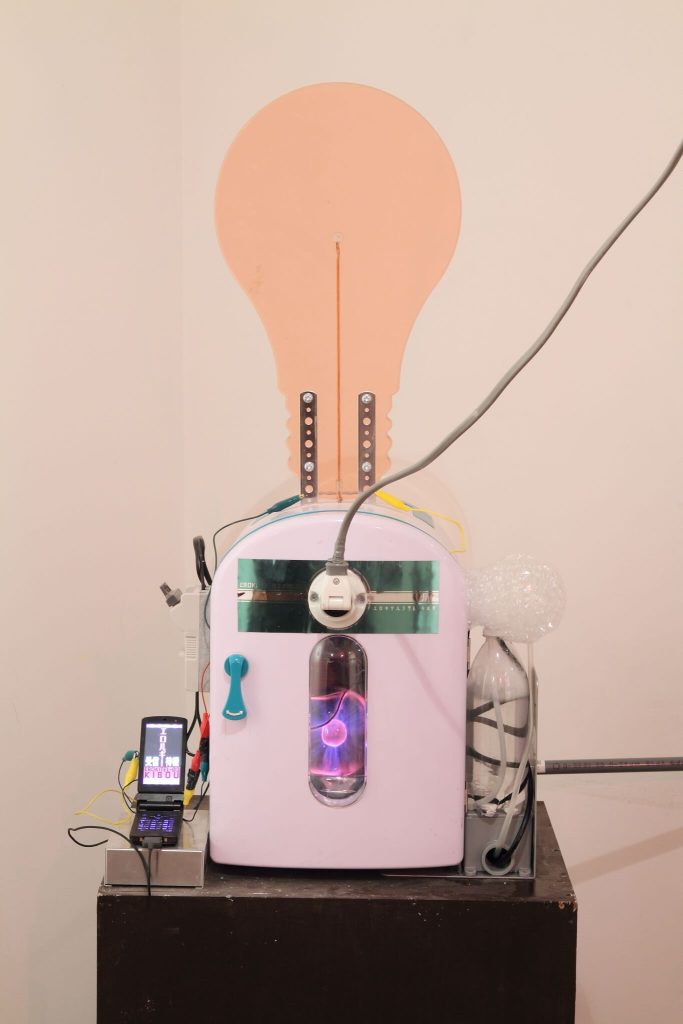

仇浩然捐赠M+作品:© Chim↑Pom,《Libido-Electricity Conversion Machine ‘EROKITEL’ Third and Practical Model ‘KIBOU’》,2011。图片致谢 | 艺术家、ANOMALY及MUJIN-TO Production

谈起那几次捐赠,仇浩然表示:“我非常希望通过捐赠这一行为帮助M+发声,让大家知道M+不仅收藏中国当代艺术,同时也着眼亚洲其他地区,着眼相对传统的艺术形式,进而能够刺激到其他资源或藏品更加丰富的收藏家,将M+视为理想的藏品捐赠归属机构”。在他看来,收藏的要义绝不局限于消费与占有、保值与增值,更重要是如何就艺术品展开关于美学、历史、人文等领域的教育与讨论。

© Herzog & de Meuron,M+大楼。图片来源:M+官网

这一充满社会责任感的收藏观,无疑与仇浩然深厚的家学背景有关。他的祖父是香港战后时期古董收藏家仇焱之,他的堂弟是苏富比亚洲区主席、中国艺术品部国际主管及主席。对于中国古典艺术的传播,他们都曾扮演或正在扮演举足轻重的角色。在仇浩然看来,收藏不应以量取胜,而百科全书式的收藏也与他的收藏理念背道而驰,他更认同一种建立在“关系”与“研究”之上的收藏之道。因此,他不仅很早就涉足这一领域,而且已经建立起了带有个人关注视角的当代艺术收藏体系,其藏品一方面具有明显的“亚洲性”,一方面也涵盖摄影、录像、视频、多媒体装置等新兴艺术媒介。

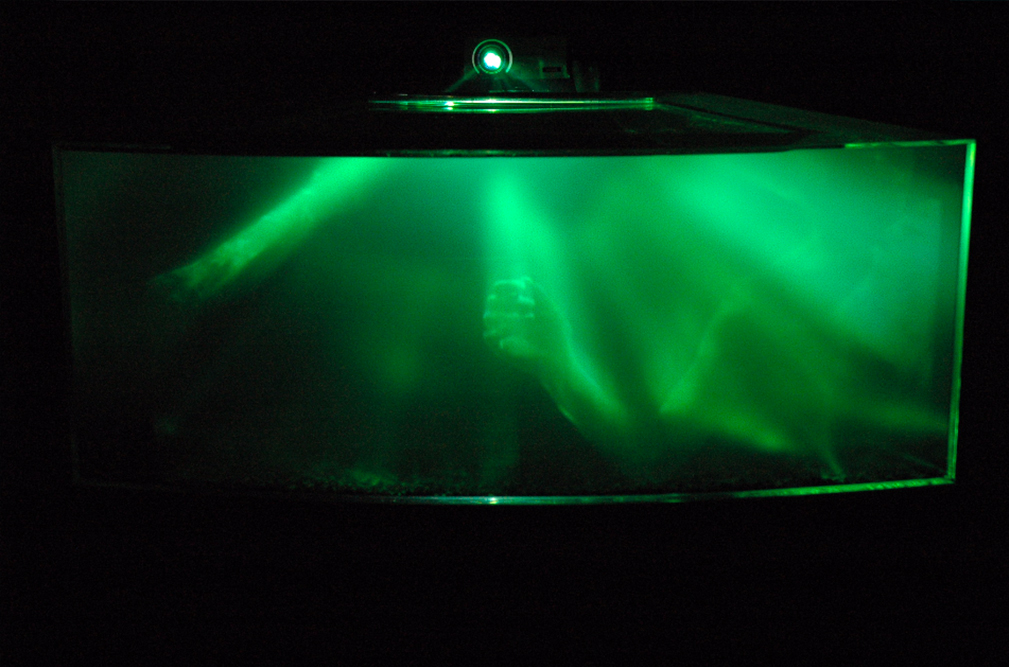

仇浩然捐赠M+作品:© 高嶺格(Takamine Tadasu),《Water Level and Organ Sound》,2004。图片致谢 | ANOMALY

仇浩然透露,他的新家将会设立一间“游戏厅”,未来也打算在这个空间播放其所收藏的影像作品。“我甚至考虑筹备一次艺术饭局,用投影循环播放那些我喜欢的艺术创作,从而创造出一种沉浸式的氛围,让我与朋友们更加深入地分享与交流。”紧接着,仇浩然有些打趣地说:“你看,藏家也不一定非要指着墙上的画,炫耀他买下这件作品时花了多少钱。影像让私人收藏的呈现方式有了很大的想象空间。”

在此次对话中,仇浩然非常慷慨地拿出不少“干货”级别的经验之谈。对于新晋藏家或任何有志于开启艺术收藏的人来说,他的鼓励是:要相信自己的眼光和判断,只要在自己的经济能力范围之内,就无所谓是否买错。因为,品味总是会随着年龄或阅历的增加而提升。

PF:您的家学背景,对您收藏当代艺术产生了哪些影响?

仇:我的祖父仇焱之,我的堂弟仇国仕都对古董艺术的鉴赏与商业化,尤其是中国古董的对外推广,做出了一定的贡献。而早年,我也曾在纽约的苏富比、华盛顿的Freer Gallery of Art and the Sackler Gallery实习,进而接受过不少有关陶瓷、古玉、书画、青铜器等古董艺术的鉴赏与学习。当年的时任馆长Thomas Lawton,非常尊重我的祖父,并夸赞他拥有绝佳的眼光,但与此同时,Thomas Lawton也委婉地指出,这不是一种学术性的眼光。那次对话一方面鼓励了我,另一方面也让我励志从更学术的视角去进行艺术收藏,并持续从非商业的途径,包括捐赠、参与讲座等,支持东西方艺术交流,以及亚洲当代艺术的发展。

PF:是什么契机让您开始收藏影像艺术?

仇:我曾为亚洲协会香港中心举办美术馆高峰论坛提供过支持,当时峰会所讨论的一个重要议题就是美术馆的功能是什么?包括MoMA馆长、泰特美术馆代表等重要嘉宾都表示,美术馆的重要职能之一就是通过收藏,支持艺术媒介健康且全面的发展,因此美术馆理应去支持在商业市场中还未能受到关注的,所谓还处于边缘的艺术表达。从十七、十八世纪开始,美术馆就开始收藏绘画和雕塑;二十世纪五六十年代,照片开始被美术馆关注;近期视频、行为、表演,以及由多媒体艺术所综合打造的沉浸式艺术,也进入了美术馆视野。由此,我意识到我必须拓宽我的收藏类型。

PF:能否分享一下您的收藏线索?

仇:通常打动我的艺术作品都具有这样一些主题上的共性。第一,与家庭或过去的记忆有关;第二,与恐惧,与真诚地表达人的心态有关;第三,与原始神话或崇拜,与超自然及自然历史关注有关。

以我捐赠给M+的越南裔艺术家阮初芝淳的作品为例,我当年之所以会收藏这件作品,正是因为它以走马灯叠加剪纸的形式,绝美地描述出了越南民间信仰中的地域性。

© 阮初芝淳(Jun Nguyen-Hatsushiba),《马戏团》(Circus),2007。图片致谢 | Lehmann Maupin

© 杉本博司(Hiroshi Sugimoto),《圣母百花大教堂,佛罗伦萨》(Duomo, Florence),2016。图片致谢 | 常青画廊

以此类推,诸如傅丹、杉本博司、阿彼察邦、都在我的兴趣范围之内。中国艺术家方面,诸如陈维、蒋志所创作的,与私人生活有关的、充满回忆性质的作品,艺术家组合鸟头所创作的,与城市演变有关的作品,也都非常动人。

© 陈维,《碎玻璃》,2013。图片致谢 | 刺点画廊

© 蒋志,《旧颜 4》,2016-2017。图片致谢 | 刺点画廊

© 鸟头,《鸟头世界》,2016。图片致谢 | 香格纳画廊

PF:是什么让您决定收或不收一件作品?

仇:我有几个考虑因素。第一,这件作品是否足够有趣,是否包含足够多、足够深的信息?我祖父传授给我的经验是,当你第一次看见一件你十分想要的作品,你往往需要耐心地等一等。等到什么时候呢?大概等到你第三次看见这件作品却依然兴趣不减的时候,那就可以进一步考虑收藏它了。第二,收藏之后放在哪里?比如摆放在客厅的作品与摆放在卧室的作品肯定会有区别,但这个区别可能还不在于作品的大小与价值,而在于这件作品与你的关系,它是否能持久地打动你,还是仅在这一分钟打动你?如果你发现,随着年龄或阅历的增加,原本一件被你收藏于卧室的作品,渐渐被移到了客卧、客厅,乃至洗手间,那时你就知道,你或许该卖掉这件作品了。同时,我们也要学会从艺术史的角度,推断一件作品在未来五到十年的排序变化。

PF:从世界范围来看,亚太地区的摄影与影像艺术是否具有某种共通的发展趋势?

仇:作为一种媒介,摄影/影像正在与其他艺术形式碰撞,以创造更加丰富的艺术体验,而就创作主题及语言来说,亚太地区的摄影及影像则越来越国际化,比如程然、陶辉、李明,即便他们在艺术表达中采用了某些中国元素,其作品所涉及的议题,乃至作品本身依然具有全球性。因此,中国及亚太地区摄影/影像,已经迎来了一个重要历史结点,在这一结点上,亚太与西方、世界同频共振,并且这种跨区域的交流与互相影响还会持续进行很长一段时间。

© 程然,《狂人日记-纽约》,2016。图片致谢 | 油罐艺术中心

© 陶辉,《我们的共同形象》,2016。图片致谢 | 刺点画廊

© 李明,《烟士披里纯,第三章,波长》,2018。图片致谢 | 天线空间

PF:在收藏的过程中,您通常会做哪些功课?

仇:从务实的角度,收藏艺术作品首先要考虑自己的钱包;其次,要多看,多阅读,多做一些研究,不要用耳朵,而是用眼睛去收藏。当然,你可以跟艺术家建立交流,但这么做的主要目的在于进一步了解艺术作品从何而来,从而可以帮助你判断这件作品的创作灵感或线索,是否与自身收藏的趣味或脉络相契合。总之,要尽量客观地收集作品的信息,这样才有助于行使自己的眼光,建立自己的价值排序。

PF:近期您比较关注哪些年轻影像/摄影艺术家?

仇:在影像方面,王拓是我近期比较关注的一位艺术家;在摄影方面,则是李舜,我对他《格物致知—兰亭集序》的创作手法非常感兴趣。

© 王拓,《第二次审问》,2022。图片致谢 | 空白空间